公衆電話って、一体どこにあるんだろう?

災害発生時には、携帯電話がつながりにくくなります。基地局が被災してしまうこともあるし、災害時には通信制限がかかってしまうからです。

こんな時に利用できるのが公衆電話です。公衆電話は、通信制限の対象外なのです。

かつて街角に数多く設置されていた公衆電話ですが、その数はどんどん減少しています。

http://www.garbagenews.net/archives/1956013.html

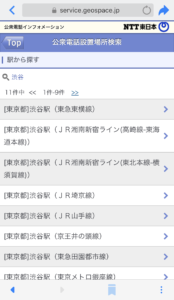

NTTでは、公衆電話のありかがわかるスマートフォン・サイトを運営しています。

https://service.geospace.jp/ptd-ntteast/PublicTelSite/TopPage/?sp=1

ここにアクセスして駅名等を入力するとリストが表示され、

リストをクリックすると地図が表示されます。

災害はいつ起こるかわかりません。実際に災害が発生した時には、スマートフォンがこのサイトにつながるかどうかもわかりません。今、自分の身近にある公衆電話を検索して、その場所を覚えておきましょう。

公衆電話のかけ方を知っておこう

公衆電話のことをネットで調べていたら「公衆電話のかけ方を知らない人がたくさんいる」という記事にたくさん出会いました。たしかに、子どもの頃から携帯電話やスマートフォンがあった若い人たちは、公衆電話に全くなじみが無いかもしれません。

NTTでは、公衆電話のかけ方もウェブサイトで公開しています。

https://www.ntt-east.co.jp/ptd/contents/mag_public_kind.html

<通常時>

- 受話器を上げてください。

- 硬貨かカードを投入すると受話口から発信音(ツー)が聞こえます。※

- ダイヤルしてください。

※停電時は、テレホンカードはご利用いただけません。

<災害等発生に伴う無料化実施時>

- 受話器を上げてください。

- 硬貨かカードを投入すると受話口から発信音(ツー)が聞こえます。

- ダイヤルしてください。(通話終了後、硬貨またはカードはそのまま戻ります。)

どうやら、最初にステップ「受話器を上げる」というのが、若い人には理解できないみたいです。たしかに、スマートフォンにはない動作ですもんね。

ちなみにここに出てくる「カード」とはクレジットカードとかSuicaなどではなくて「テレホンカード」という物です。クレジットカードを入れてもダメよ(笑)。

紙で電話帳を持っていよう

普段ずーっとスマートフォンを使っていると、電話番号なんか覚えなくなってしまいます。スマートフォンの電話帳か履歴からポチッとして電話をかけるのが、ほとんどでしょうから。

災害時には、スマートフォンは通じづらいし、バッテリーが切れてしまうこともありますね。

そんな時、電話番号がわからないと身近な人に連絡も取れません。

こういう時のために、電話帳は手書きでも持っていましょう。実家など家族の電話番号、友人や勤務先など災害時にも連絡を取り合いたい人たちの電話番号などです。

記録するのは、水に濡れても大丈夫な紙を使った手帳がおすすめです。コクヨの「測量野帳」は測量などの野外活動に適した防水紙を使っていますから、こういう用途に最適です。

Amazonで買う 290円(2018年6月6日現在)

Yahoo!ショッピングで買う 120円(2018年6月6日現在)

また、公衆電話用に硬貨を持っていることもお忘れなく。無料化していない場合には、公衆電話には10円玉などの硬貨が必要です。忘れないでね。